公元825年,唐敬宗李湛在穆宗沉溺声色送命后继位,却荒淫更甚,“游戏无度,狎昵群小”,“视朝月不再三,大臣罕得进见”。

时年23岁的杜牧愤慨又痛心,写下“呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也”劝谏敬宗,犀利又直白。

时年二月,杜牧从长安出发东行洛阳,赴潞州《上泽潞刘司徒书》,希望刘悟统一河北三镇,帮助大唐稳定局势,却并未成功。

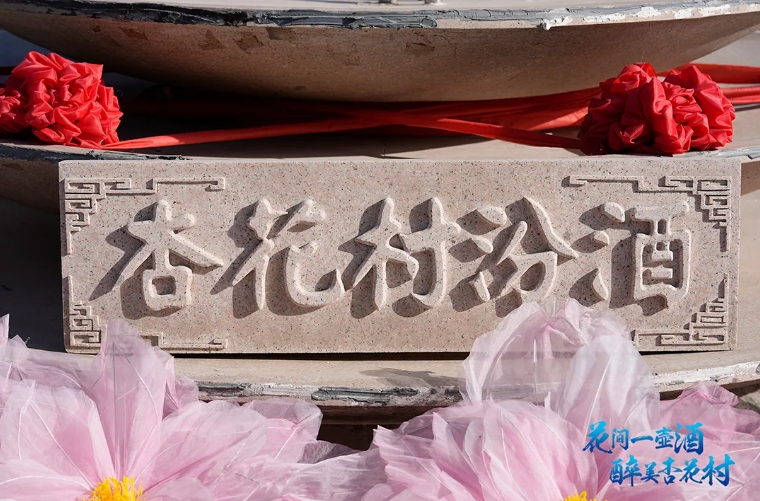

悲愤之余,杜牧北上游太原府,南下并汾古道,暮雨潇潇中,他望见远处山峦如黛,汾水蜿蜒处忽现一片杏林,花枝掩映间酒旗招展。这场邂逅,凝结成《清明》诗中永恒的意象:“借问酒家何处有?牧童遥指杏花村”。

再没有什么比美酒更配失意的诗人。当长安的月色照不亮宦海浮沉,三晋的春雨恰好漫湿了诗人的行囊。杜牧在人生最萧瑟的清明时节,与杏花村的酒旗蓦然相逢,千年酒乡用裹挟着杏花微雨的酒香恰到好处地抚慰了诗人的“断魂”。

我常常想,才不是途经,杜牧一定是慕名去的杏花村。

造物对汾阳杏花村格外偏爱,西靠着的吕梁山,宛如一条蜿蜒巨龙般自南向北延伸,不仅构筑起一道天然的生态屏障,丰富的自然资源成为微生物生长的天堂。东濒的汾河水,冲积出一片肥沃的平原孕育出优质的酿酒高粱。

再加上合拍的季风雨,充足的阳光,所有酿造清香美酒的原料都在汾阳获得了最充分的滋养,以致自6000年前仰韶文化中期,人工谷物酒便在汾阳杏花村出现,至魏晋南北朝时期,杏花村一带已成为了山西地区的酿酒中心。

《北齐书》十一卷记载,北齐武成帝高湛,曾向河南康舒王孝瑜盛赞汾清酒:“吾饮汾清二杯,劝汝于邺酌两杯。其亲爱如此”。

此后,杏花村美酒美名愈彰,在杜牧之前,“酒仙”李白、“诗圣”杜甫都曾来此畅饮,在 “长街恰逢登瀛处,处处街头揭翠帘”的杏花村,写下“琼杯绮食青玉案,使我醉饱无归心”的诗句。

汾河两岸,三晋大地,留下了诗人词客们吟咏的无数名章,而出自杏花村的美酒更激发了他们的文思泉涌。这样的诗酒灵地,又怎会不让杜牧心驰神往呢?